学びをアップデートし

自分なりの幸せを見つける人を増やす

OECD(経済協力開発機構) Education 2030では、「学ぶこと」は「個人の幸せ及び社会の発展に資する能力を獲得していくこと」と定義されています。

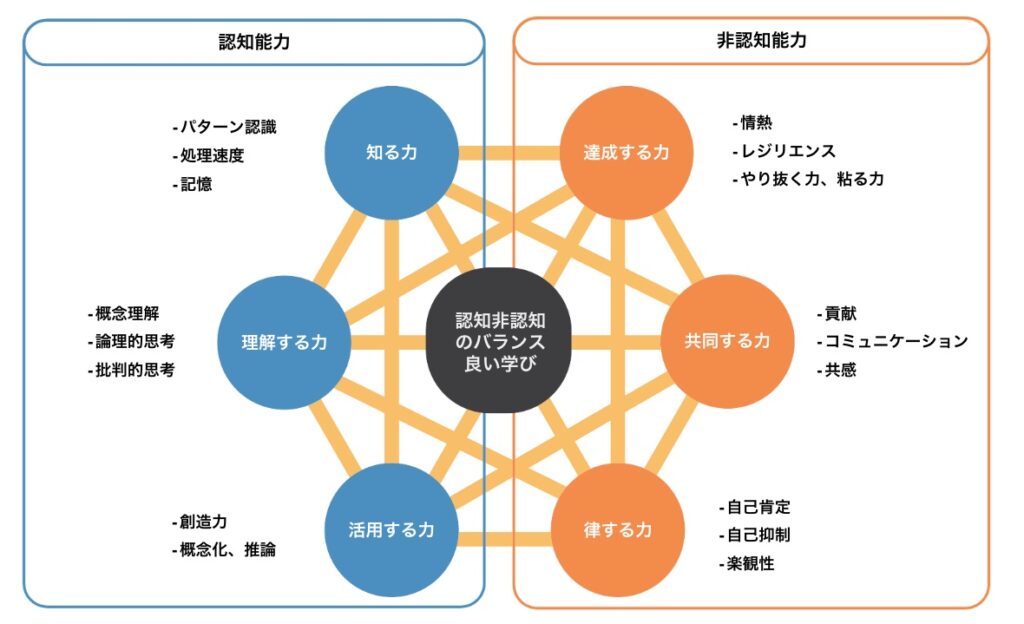

この「個人の幸せ及び社会の発展に資する能力」には様々な能力があるとされており、認知能力・非認知能力というカテゴリで整理され、これらをバランスよく伸ばしていくことが重要と定義されています。

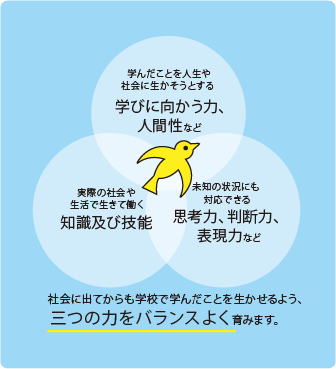

最新の文科省による学習指導要領の改訂でも「生きる力」「学びに向かう人間性」「主体的・対話的で深い学び」など、非認知能力に分類される力を育むための教育にスポットライトが当たっています。

参考:OECD Education 2030

参考:文部科学省「中央教育審議会 初等中等教育分科会 資料」

参考:文部科学省「平成29・30・31年改訂学習指導要領の趣旨・内容を分かりやすく紹介」

認知能力・非認知能力とは?(文部科学省の資料より)

- 認知能力とは?

-

知的な力で一般的に測定可能(≒認知可能)な能力のことを指します。知識・技能、思考力を含み、記憶力などもこちらに該当します。

- 非認知能力とは?

-

認知能力とは異なり、測定することが出来ない能力のことを指し、意欲・意志、自覚し見渡す力、人と協力する力等を含みます。

主に意欲・意志・情動・社会性に関わる以下の3つの要素からなると言われています。(出典:文部科学省「中央教育審議会 初等中等教育分科会 資料」)

①自分の目標を目指して粘り強く取り組む

②そのためにやり方を調整し工夫する

③友達と同じ目標に向けて協力し合う

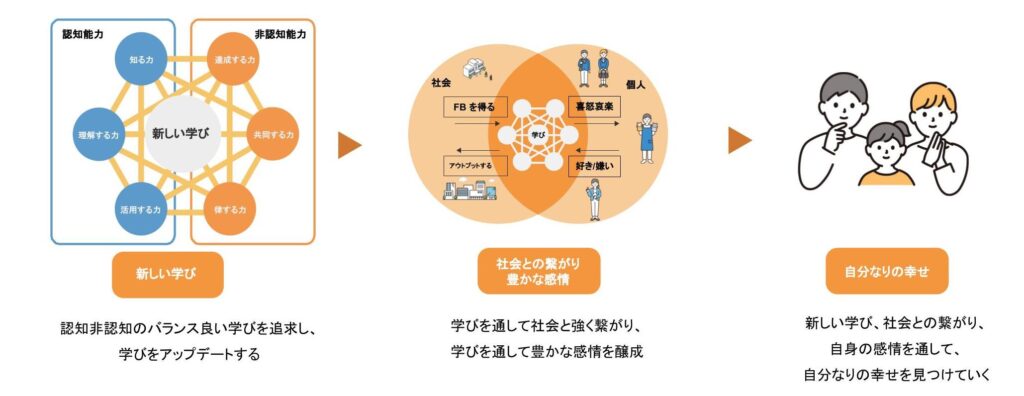

世の中にあるさまざまな学びに人間性(認知能力・非認知能力の良いバランス)を掛け合わせ、できうる限り社会と繋がりを持てる学びとし、学びを人間らしいものへアップデートしていきます。

その結果として、自分なりの幸せを見つける人を増やしていきます。

現状認識

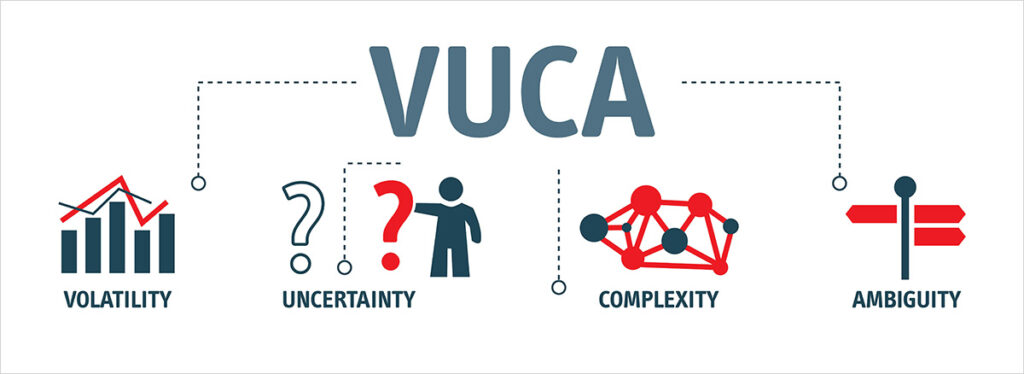

世界はめまぐるしく変化を続けています。テクノロジーは発達し、グローバル化は急速に進み、一方で日本では少子化・高齢化が進み人口は減り、生き方や働き方は多様化しています。

このように社会が急速に変遷していく中で、求められる能力も急速に変化していっています。

では、今後求められる能力とはどのようなものでしょうか?

そのような能力を身につけていくにはどうしたら良いのでしょうか?

先述の文科省やOECDの文書にもある通り、「個人の幸せ及び社会の発展に資する能力を獲得していく学び」を実践し、認知能力・非認知能力をバランスよく伸ばしていくことが重要です。

課題認識

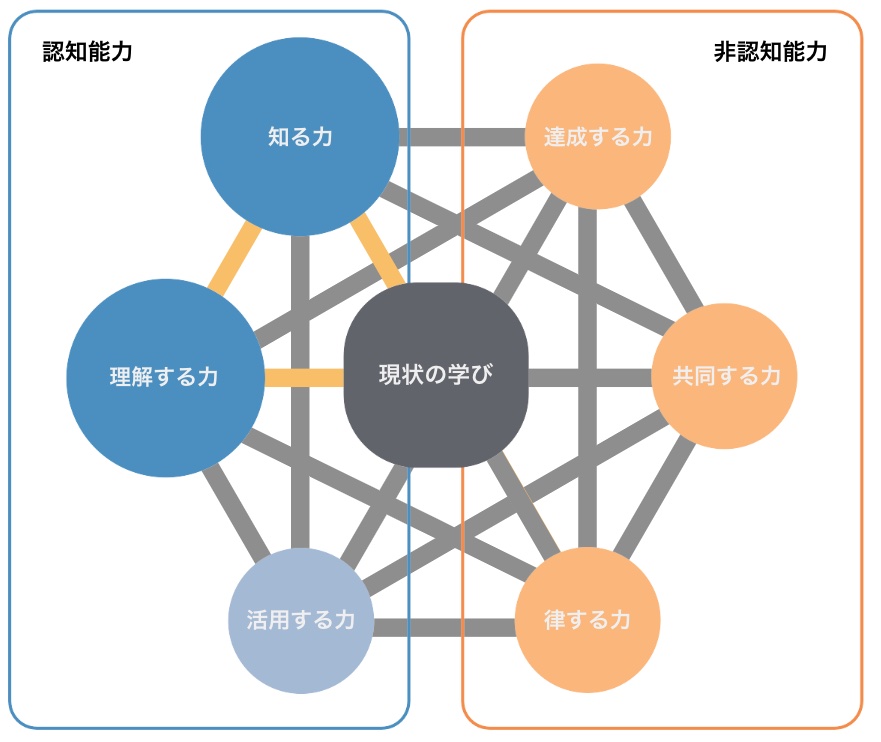

現在の日本の教育制度においては、認知能力と非認知能力を「バランスよく育むこと」が不足しているのかもしれません。その結果として、教育先進国と比較して、個人の自己肯定感が低かったり、社会の発展が停滞しているようにも感じられます。

また認知能力(記憶する・処理スピードを上げる・パターン認識する、など)に比重が重く置かれていることにより、学びが機械的なものとなり、喜怒哀楽といった人間的な豊かな感情を伴った学びになりづらく、

結果として「学び」が「個人の幸せ」「社会の発展」に繋がりづらいという現状があると認識しています。

※参考:日本の公教育においても、2020年から学習指導要領が改定され、「生きる力」という表現で、本格的な認知能力・非認知能力の向上の取り組みが始まったばかりです。 参考:文部科学省「平成29・30・31年改訂学習指導要領の趣旨・内容を分かりやすく紹介」

クロス・シップの取り組み

当社では「学ぶこと」を以下のように定義し、活動していきます。

「個人の幸せ及び社会の発展に資する能力を獲得しつづけること」

≒「認知能力、非認知能力をバランスよく育みつづけること」

その先に、自分なりの幸せを見つけられる人が増えていくと、確信しています。