年、福祉・介護職の中で注目を集めているサービス管理管理責任者(以下、サビ管)ですが、果たして将来性はあるのでしょうか。

今回は様々な厚生労働省や文部科学省のデータや法人・施設さんのサビ管採用担当者からの声をもとに、サービス管理責任者(サビ管)の将来性について解説していきたいと思います。

サービス管理責任者の将来性

サビ管の将来性はあるのでしょうか。結論として、サービス管理責任者の将来性は大いにあります。

以降は様々なデータや採用現場等を踏まえた、サービス管理責任者の将来性がある理由や根拠を解説していきます。

サービス管理責任者とは?

サビ管の将来性についての説明の前に、そもそもサビ管とはどのような職業かについて確認します。

サービス管理責任者とは、障害福祉サービスや介護サービスの事業所において、利用者一人ひとりに合った支援計画を作成し、リーダー的な立場としてスタッフを指導・管理する重要な役職です。

障害福祉サービス事業所の利用者数に応じて、一定数のサビ管を配置することが定められています。

福祉施設や介護施設の 「サービスの質を向上させる」 役割を担い、事業所の運営にも深く関わるため、施設の中核的なポジションとなります。

サビ管の仕事内容

ここで、サビ管の仕事内容を一度整理しておきましょう。

サビ管の主な仕事内容

1. 主な仕事内容

サービス管理責任者の業務は務める事業所によって多岐にわたりますが、主に以下のような役割を担います。

① 個別支援計画の作成

- 利用者一人ひとりの状態や希望をヒアリングし、適切な支援計画(個別支援計画)を作成する。

- 利用者の 生活や就労の支援方針 を決定し、職員と連携して実施。

② スタッフの管理・育成

- 事業所のリーダー的な立場として介護職員や支援員への指導・研修を実施し、利用者へのサービスの質を向上 させる。

- スタッフの相談対応や職場環境の改善を図る。

③ 施設の運営・管理

- サービス提供の 適正性を管理 し、事業所がルールを守って運営されているかチェック。

- 行政の指導に対応し、必要な報告や書類作成を行う。

④ 関係機関との連携

- 医療機関、自治体、家族、他の福祉サービスと連携し、利用者の支援を強化する。

- ケース会議を開き、利用者の状況を随時確認・調整。

⑤ 相談・苦情対応

- 利用者やその家族からの相談や苦情に対応し、トラブルを未然に防ぐ。

2. 活躍できる職場

サービス管理責任者は、以下のような福祉施設や事業所で活躍できます。

① 障害者支援施設

- 生活介護事業所(障害者の日常生活支援)

常時介護を必要とする障がい者の、入浴、排せつ、食事、介護や創作活動の機会提供を受けている施設のことです。

- 就労移行支援事業所(障害者の就職サポート)

障がい者が就職するために必要なスキルを身に着けて、原則2年以内に就職を目指す施設です。

- 就労継続支援A型(利益を出し、黒字化を図る事業所)

一般企業での就職は難しいが、雇用契約を結んで働くことのできる障がいを持つかたが通う施設です。就職を目指す側面もあります。

- 就労継続支援B型(継続的な就労の場の提供)

一般企業での就職が難しく、A型事業所で雇用契約が結べない障がいを持つ方が通う施設です。雇用契約を結びませんが、作業の対価として工賃が発生します。

② 介護施設

- グループホーム(共同生活支援)

介護保険法の「認知症対応型共同生活介護」の指定を受けた介護事業所。 認知症の診断を受けた要支援2以上の高齢者が、入居して共同生活を送っています。

- デイサービス(通所介護)

要介護認定を受けた方が通う介護事業所。 身体機能の維持・向上を目指して機能訓練をしたり、他者との交流を通して社会的孤立感の解消や認知症予防を図ったりします。

- 訪問介護事業所(在宅支援)

利用者が可能な限り自立した日常生活を送れるようにするために、自宅での介護をおこなう訪問介護員(ホームヘルパー)をはじめとする介護職員が在籍している事業所です。 身体介護、生活援助、通院等乗降介助の一部または全部を担います。

サビ管の詳しい業務内容は以下の記事を参考にしてください。

サビ管の将来性がある理由や根拠

福祉・介護業界の拡大

・高齢化社会の進展により、障害福祉サービスや介護サービスの需要が増加。

・児童発達支援や放課後等デイサービスのニーズも拡大中

・サービス管理責任者は、こうした施設での中核的役割を果たすため欠かせない存在。

具体的には、2021年から2022年の1年間で、サビ管が活躍できる就労継続支援A・B型事業所、就労定着支援事業所、放課後デイサービス事業所が、前年度比7.2%から11%増加しています。(最大で2000件増加していることになります。)

施設長、エリアマネージャーへのステップアップが可能

サビ管として事業所で継続して勤務することで、施設長やエリアマネージャーへと、比較的スムーズにキャリアアップすることができる可能性があります。

・サビ管の業務内容柄、組織マネジメント力がつきやすい。

サビ管は福祉職のリーダー的立場なので、職員の指導や他組織との連絡を取る必要があり、施設のことを体系的に管理したり、部下への指導力が付きやすいと考えられます。

人材不足

前述したように、近年はサビ管が活躍することができる事業所が増加しています。しかし、サビ管になるための条件も厳しく、なかなか十分な人が集まらないという状況にあります。そのため、人材の需要に対して供給が追い付かない人材不足の状況が続いています。

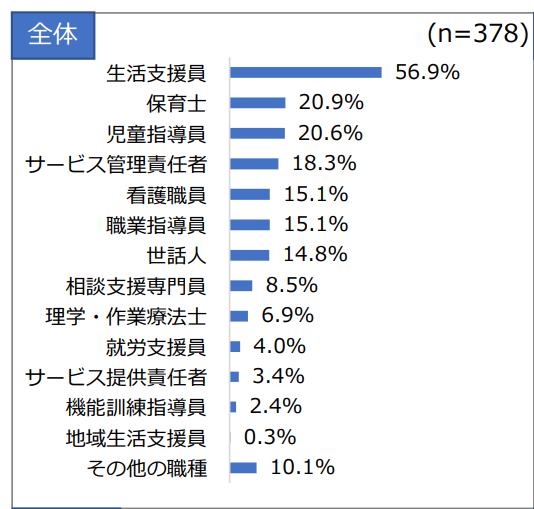

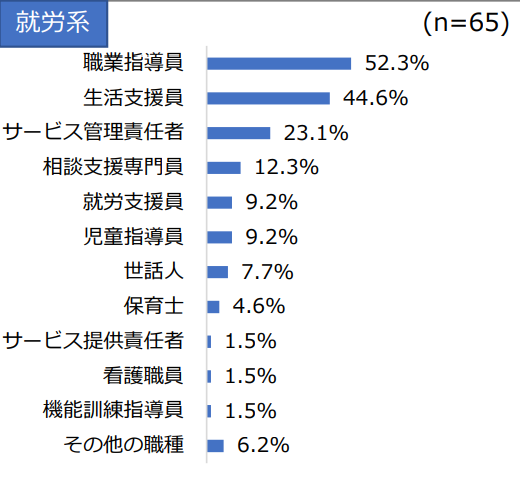

以下のグラフをみてください。

障害福祉サービス全体及び就労系の職業で、サービス管理責任者はおよそ

3番目に不足していることがわかります。職業指導員や生活支援員は、施設ごとに必要とする人数の母数も多いため、1,2番目に不足していると考えられます。

その中で、母数の少ないサビ管が3番目に不足していることは、人材が大きく不足しているのではないかと考えられます。

参照:2023年度障害福祉サービス等の人材確保に関する調査結果

給料が上がっている

最新(2024年)の厚生労働省の調査によると、サービス管理責任者の平均月収は約39万円、12か月で計算すると約470万円となります。

また、下のデータを見ると1年で約2万円も平均月収が上がっていることがわかります。

サビ管の詳しい給与事情については、以下の記事で詳しく説明しています。

サビ管になるには?

サービス管理責任者になるためには、特定の実務経験+研修受講 が必要です。

① 実務経験

以下のいずれかの 福祉・医療・介護分野 で 5年以上(社会福祉主事任用資格等あり) の実務経験が必要。資格がない場合は8年以上の実務経験が必要。

- 相談支援

- 介護職

- 看護職

- 社会福祉士、精神保健福祉士の業務 など

国家資格等による業務(医師免許、歯科医師、看護師、准看護師、理学療法士、はり師)に3年以上従事し、相談支援・直接支援業務に3年以上の実務経験。

② サービス管理責任者研修の受講

実務経験に加えて、以下の研修を修了する必要があります。

- 相談支援従事者初任者研修の講義部分

- サービス管理責任者等研修(基礎研修および実践研修)

基礎研修は実務経験要件を満たす予定の2年前から受講可能です。

サビ管としてのやりがいや苦労する点

やりがい

① 利用者の成長を実感できる

福祉職の醍醐味ですが、利用者の成長を実感できた時、やりがいを実感する方が多いのではないかと思います。

- 障害を持つ方が就職できた、生活が改善した など、直接的な成果を感じられること

- 例えば…

- 就労移行支援 の利用者が訓練を経て企業に就職することができたとき。

- グループホーム の入居者が自立した生活を送れるようになったとき。

- 「あなたのおかげで生活が楽になった」 と感謝されることが多いこと

このように、利用者との直接的なつながりを感じた時にやりがいを実感します。

② スタッフの成長を支えられる

サビ管という、リーダー的立場ならではの視点ではありますが、スタッフのマネジメントをする中でスタッフ・チームの成長を実感できることもやりがいに繋がります。

- 介護職員や支援員に対し、指導や育成 をすることで、現場全体の質が向上したとき

- チームとして成長していく過程 にやりがいを感じる

- 例えば…

- 経験の浅いスタッフが自信を持ち、利用者との関わりが上手くなる。

- スタッフ同士が協力し、より良い支援ができるようになる。

これらのことを感じた時にやりがいを感じるサビ管の方が多いです。

③ 施設の運営を支える責任ある仕事

- 施設運営に直接関わるため、経営の視点を持ちながら仕事ができる。

- 例えば…

- 業務改善 によって職員の負担を減らす。

- 支援プログラムの導入 で利用者のQOL(生活の質)を向上させることができたとき

組織を良くする実感 が持つことができます。

苦労する点

① 責任が重く、業務量が多い

支援計画作成・スタッフ管理・施設運営・行政対応 など、多岐にわたる業務 をこなさなければなりません

- 例えば…

- 利用者ごとに 個別支援計画を作成(定期的な見直しも必要)

- 行政の監査対応で 書類整理や手続きが多い

- スタッフ間のトラブル に対応しなければならないことも

② 人材不足と離職率の高さ

福祉・介護業界は 人材不足 が深刻で、職員の入れ替わりが激しいことへの対応も求められます

- 例えば…

- 新人スタッフがすぐに辞める → 人手不足で業務が増える

- ベテランが退職すると 現場の質が低下 し、フォローが大変

- 良い人材を確保し、定着させる工夫が必要

③ 利用者や家族とのトラブル対応

利用者やその家族からのクレーム・意見が発生することがあります

- 例えば…

- 「支援内容に納得がいかない」「スタッフの対応が悪い」などの苦情対応をしなければならないこと

- 利用者同士のトラブルの解決が難しいことも

- 冷静に対応し、関係者との調整を行うスキルが求められます

サビ管に向いている人の特徴

① 人の話を聞くのが得意な人(傾聴力がある人)

利用者や家族の悩みや要望をしっかり聞く ことが大切です。

- サビ管は職員の相談役としても機能 する必要があります。

- 例えば…

- 「どんな支援が必要か?」を利用者とじっくり話し合う

- スタッフの悩みを聞き、職場環境を改善する

② コミュニケーション能力が高い人

サビ管は利用者・スタッフ・家族・行政・医療機関 など、多くの関係者とやり取りする仕事です

- そのため、状況に応じた適切なコミュニケーション が必要

- 例えば…

- 家族からのクレームに冷静に対応し、信頼関係を築く

- 他職種(看護師・ケースワーカーなど)と円滑に連携する

③ 責任感が強く、リーダーシップがある人

施設運営やスタッフ指導など、責任のある業務 が多いです。

- チームをまとめる力 が求められるため

- 例えば…

- 職員がうまく連携できるよう、適切な指示を出す

- 利用者の支援が適切に行われるよう、全体を管理する

これらの能力が求められます。

④ 問題解決能力がある人

日々の業務で様々な問題が発生するため、冷静に解決できる力が必要です。

- 「どうすればこの問題を解決できるか?」を考えられる人が向いている。

- 例えば…

- 「利用者同士のトラブル」をどう解決するか?

- 「職員が辞めるのを防ぐために何をするべきか?」

⑤ スケジュール管理・計画性がある人

個別支援計画の作成、スタッフのシフト管理、行政への報告書作成 など、計画的に仕事を進める必要があります。

- 例えば…

- 「来月のモニタリング会議の準備を早めに進める」

- 「支援記録を定期的に確認し、漏れがないようにする」

⑥ 変化に柔軟に対応できる人

福祉・介護業界は 法改正や制度変更が多いです。

- 新しいルールや支援方法に適応できる人が求められます

- 例えば…

- 「新しいICTシステム導入」にすぐ対応できる。

- 「支援制度の変更」に合わせて柔軟に支援計画を見直せる。

⑦ 人材育成に興味がある人

リーダー的な立場として、スタッフの成長を支援し、チームの質を向上させる役割 もあります。

- 例えば…

- 経験の浅い職員に「支援のコツ」を教える。

- 研修を企画して、職員のスキルアップを促す。

今後求められる能力

現在、福祉職の多くがIT化を進めています。

例えば、利用者のデータをITで管理したり、運営状況もITで管理するようになってきています。そのため、今後はIT系の知識も備えたサビ管の価値はさらに高まっていくと考えられます。

まとめ

いかがでしたか?

サビ管の将来性について理解が深まったでしょうか。高齢化により障がい者施設・介護施設が増加していることと、サビ管の資格取得の難しさが影響して、サビ管の就職需要は高まっています。

将来的にもこの流れは続くと予想されるので、サビ管という職業の将来性は非常に高いのではないかと考えられます。

様々な条件を考慮して、自分に合った職業探しに繋げていただければ幸いです。

以下の関連記事も参考にしてください!

コメント